منافسة ضارية بين الشركات التجارية.. الاحتراق تحت الشمس في سبيل اللون البرونزي

في القرون الوسطى تباهت الأوروبيات ببياضهن، ثم دارت عجلة الزمن وصار اللون الأسمر المحترق بأشعة الشمس علامة من علامات الجاذبية وهو المطلوب، لاسيما في فصل الصيف. إن شواطئ البحر تمتلئ بالنساء اللواتي يدهن جلودهن بالمراهم ويتقلبن مثل السمكات المشوية طمعاً باللون البرونزي.. هل أنت من الذين يدفعون المال مقابل سمار البشرة، أم من الذين ينفقون لتبييضها؟

يكاد موسم الصيف والإجازات أن يبلغ منتهاه. يلملم المصطافون مناشفهم ويطوون الشماسي على أمل استقبال الخريف والعودة إلى العمل بحيوية متجددة. ترجع البنات من المصيف سعيدات بما اكتسبنه من لون برونزي يترجم ما تمتعن به من تنقل بين المنتجعات السياحية. هناك من تخجل من نفسها حين تستقبل الخريف بجلد غير محروق. إن هذا يعني أنها ظلت في بيتها ولم تسمح لها إمكاناتها بالسفر وارتياد الشواطئ والفنادق التي تتوزع في حدائقها أحواض السباحة.

الشمسية كانت ضرورية في العصور الوسطى

يا الله.. كم تتغير الأذواق!

فالبياض الذي كان من علامات الجمال تراجع تاركاً المسرح لذوات البشرة السمراء. كانت المرأة تبحث لابنها عن عروس بيضاء مثل القشطة، لكن اللون الفاتح صار مرادفاً للبرودة وقلة الجاذبية. والحقيقة أن لا أحد يرضى بما عنده. هناك من تنفق المال في شراء مراهم تبييض البشرة، وهناك من تدفع غالياً ثمن مراهم «البرونزاج»، أي العصارات التي تساعد على اكتساب اللون البرونزي.

إنها من الظواهر الاجتماعية التي بدأت وانتشرت في القرن الماضي. ومن عادة الفرنسيين، مثلاً، الاهتمام بكل الظواهر الاجتماعية ودراستها. لذلك يقولون لك إن مفردة «برونزاج» ليست جديدة أو طارئة على اللغة بل اختلفت مدلولاتها. فهي كانت تعني في الأساس طلاء الأشياء بمعدن البرونز السائل لتغيير لونها، أي مثل التذهيب بالطلاء بالذهب أو التفضيض التي تستعمل للطلاء بالفضة. ثم مع الزمن صارت المفردة تدل على استلقاء الرجال والنساء تحت الشمس الحارقة للحصول على لمعة في الجلد ولون يشبه معدن البرونز.

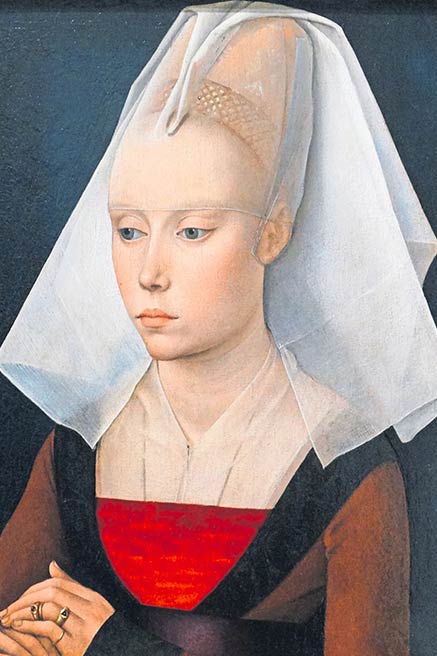

يعود الفرنسيون إلى التاريخ ويلاحظون أن نساء الطبقة النبيلة، في القرون الوسطى، كن يحاذرن التعرض لأي شعاع شمس. إن الشمسيات من أساسيات زي الخروج إلى الحدائق. وهناك من ترتدي قفازات الدانتيلا وتسدل على وجهها وشاحاً رقيقاً لكي تحمي جلدها من الاحمرار وتحافظ على بياضه. ومن يستعرض لوحات رسامي عصر النهضة الموجودة في «اللوفر» يجد الكثير من تلك المشاهد. بل إن النبلاء والملوك من الرجال كانوا يحتمون بالشمسيات عند الخروج للصيد.

وشاح الحماية من الشمس

يروي المؤرخ باسكال أوري، عضو الأكاديمية الفرنسية، أن الأوروبيين كانوا على امتداد القرون العشرين الماضية، أي منذ اعتماد التقويم الميلادي، يخشون الشمس ويتفادونها ويحافظون على وجوه شاحبة. لم يتعلموا حبها والتمتع بها. وقد نشر أوري كتابا بعنوان «اختراع البرونزاج» يتطرق فيه إلى خشية الطبقات الأرستقراطية من الشمس، والنساء بالذات، لأن بياض البشرة يميزهم عن «الرعاع»، أي عامة الشعب ممن يشتغل بالفلاحة أو الحدادة أو النجارة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن البياض في الثقافة المسيحية يدل على الطهارة والنقاء، وهو يرمز للسيدة العذراء البتول.

في نهاية القرن التاسع عشر، بدأت المظلات والقبعات ومراهم الحفاظ على بياض البشرة في الانتشار. وقد انعكس ذلك حتى في الروايات والرسوم، كما ظهرت كتيبات للتجميل تتضمن نصائح حول الموضوع. وقد استمرت النظرة القديمة نفسها، اقتران النضارة والجمال ببشرة فاتحة، أي ليس من المناسب الارتماء في أحضان «رع»، وهي آلهة الشمس لدى الفراعنة. لكن النظرة تغيرت، فجأة، مع حلول القرن العشرين. فقد شعر الأوروبيون عموماً، والفرنسيون بشكل خاص، بالفوائد الصحية للشمس. وظهر ما يشبه الهوس بتعريض الجسم لها للحصول على منافعها، لاسيما للعظام. وهو هوس استمر قرابة الأربعين عاماً. وكان الأطباء في عشرينات القرن الماضي يروجون لفكرة أن الشمس والماء والهواء النقي هي أسس الجسد الصحيح. إنه الثلاثي القادر على علاج الكثير من العلل، لاسيما الربو والسل.

السمرة الصحية والبكيني

إنها الفترة التي ظهرت فيها «الساناتوريوم»، أي مصحات العلاج الطبيعي في المناطق الجبلية التي تتمتع بالهواء النقي والشمس الدافئة. وصار الأطباء يتحدثون عن «الهليوثيرابي»، أي العلاج بأخذ «حمام شمس». وقد ترافق هذا الاتجاه الطبي مع اتجاه جمالي يولي سمرة البشرة التقدير الذي تستحق. وكانت مصممة الأزياء كوكو شانيل وزميلها المصمم جان باتو أول من شجع ذلك من خلال الرحلات التي كانا يقومان بها إلى شواطئ جنوب فرنسا وكذلك إلى ساحل مدينة «دوفيل» في مقاطعة النورماندي على بحر الشمال، و«بياريتز» على المحيط الأطلسي، غرب البلاد. صارت سواحل الريفييرا مقصد سيدات النخبة من مختلف بلاد العالم. وتطورت تصميمات ثياب السباحة من قطعة واحدة تصل حتى الركبتين إلى قطعتين تكشفان عن البطن. إن اللون البرونزي هو علامة المرأة التي تعيش عصرها. بل هو عنوان للتميز الطبقي. إن الغنية هي من تستطيع دفع تكاليف الفنادق الراقية في المنتجعات الساحلية، بينما تكتفي الفقيرة برفع أكمامها وطرف تنورتها وهي تعمل في المزارع وفي جني المحاصيل والأعناب.

ظهر «البكيني» أول ما ظهر على الشواطئ في عام 1937، ومعه ظهرت الألعاب الرياضية في الهواء الطلق، كالكرة الطائرة وكرة المضرب وكرة المنضدة والريشة. وكذلك الرياضات البحرية كسباقات السباحة والزوارق. وكان أوجين شولر، صاحب مصانع «لوريال» لمستحضرات التجميل، أول من التقط فكرة تصنيع مراهم تقي من ضربات الشمس ومن حروق الجلد. وفي عام 1935 نزل مستحضر «أمبر سولير» إلى الأسواق للمرة الأولى، وبيعت منه ملايين العصارات منذ ذلك الوقت وحتى الآن. وساهم في تشجيع ظاهرة الخروج إلى الشمس إصدار قانون الإجازة السنوية مدفوعة الأجر في فرنسا. لم تعد الإجازة امتيازاً للمترفين بل حق من حقوق كل العاملين والعاملات في المصانع والمكاتب والمستشفيات.

لم يعد أحد يخشى الشمس. لكن التعرض الزائد لها والمبالغ فيه تسبب في أضرار وتقيحات جلدية لذوي البشرة البيضاء. كما أن الدهون الأولى للوقاية من الشمس لم تكن تحتوي على حاجز يمنع الأشعة الضارة، إنها تقي من الحروق الخارجية الفورية ولا تتوغل في الجلد. لذلك لوحظ أن التعرض الزائد كان سبباً في الشيخوخة المبكرة للبشرة.

مستحضرات «البرونزاج».. صناعة بمليارات الدولارات

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دخل اللون البرونزي كعامل جمالي لا غنى عنه خلال الصيف. وظهرت عقاقير مهمتها تهيئة الجلد له قبل التعرض للشمس. كما ظهرت مراهم ودهون مهمتها استدامة «البرونزاج» لأطول فترة ممكنة بعد انقضاء الصيف. وخلال النصف الثاني من القرن الماضي لم تكن هناك مجلة نسائية تهمل تخصيص أغلفة وأعداد كاملة عن الإجازة ووسائل التمتع بها وتحضير القوام لكي يكون لائقاً بثياب السباحة. كانت كل الأغلفة لعارضات ذوات أذرع وسيقان محمصة مثل حبوب الكاكاو، أو القهوة. وكان لابد من مجموعات من المستحضرات التي تناسب ذلك اللون، مثل أحمر الشفاه وظلال الجفون وصبغات الشعر. وهي صناعة هائلة تدور فيها مليارات الدولارات كل عام.

مع حلول السبعينات من القرن الماضي راحت الرغبة في اللون البرونزي تتراجع. جاء الإنذار من طبيب أميركي متخصص في الأمراض الجلدية هو توماس فيتزباتريك، الأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفرد، الذي أشار إلى خطورة «البرونزاج» على كل نوع من أنواع الجلد. وبعد ذلك الإنذار بدأت المقالات والأبحاث تتزايد عن آثار ضارة لأشعة الشمس على البشرة، لاسيما عند التعرض الطويل لها. وفي مقابل ذلك هبت شركات التجميل لنجدة النساء وغمرت الأسواق بأنواع من المراهم والدهون والبخاخات التي تحجب عن الجسم درجات الأشعة الضارة. كانت النساء من مرتادات الشواطئ يواصلن دهن أذرعهن وسيقانهن بطبقات من المراهم «المضادة للأشعة»، بحيث يبدو المنظر وكأنك أمام مقلاة تتقلب فيها سمكات سمراوات.

ثار جدل جديد حول المراهم التي تستخدم لإطالة زمن «البرونزاج» والحفاظ على البشرة الذهبية بعد العودة من الإجازة. ومرة ثانية سارعت شركات التجميل إلى طرح مستحضرات تقل فيها المادة الدهنية، مثل العصارات الحليبية والمراهم الناشفة والبخاخات ذوات الرغوات غير الثقيلة.

في عام 1989 ظهرت الحبة السحرية. وكانت وراءها طبيبة التغذية ماري بيجو. فهي صنعت كبسولة من خلاصة مادة الكاروتيويد ذات اللون البرتقالي والموجودة في الجزر، يتناولها الأشخاص للحصول على لون جميل بدون المرور بالشمس ومعاناة أضرارها وما تتركه من علامات شيخوخة على البشرة. ومع حلول الألفية الجديدة ظهرت مستحضرات نباتية «أورجانيك» بالكامل، لحماية الجلد من آثار الأشعة الضارة. إن لهذه المستحضرات اليوم سوقاً تدور فيها مئات الملايين من الدولارات، تدفعها النساء عن طيب خاطر على أمل الفوز بمنظر أبهى وأكثر شباباً.

أين نحن اليوم من كل ذلك التاريخ «المشرق»؟ تقول دافني روجيه، وهي صاحبة محل لأجهزة تسمير البشرة بالأشعة فوق البنفسجية «بيننا وبين الشمس قصة حب، وهي غالباً قصة مشرقة وأحياناً مترددة أو منطفئة. كنا نحتمي منها ثم تصادقنا معها. واليوم وصلنا إلى معاهدة سلام وتوازن مع الشمس لكي نأخذ فوائد ونتجنب أضرارها وحروقها». تزدهر محال تسمير البشرة في العديد من الأحياء التجارية والسكنية في باريس. وكانت هناك فترة شدت انحسارها بسبب ما قيل عن أن الأشعة الصناعية قد تتسبب في سرطان للجلد. لكن تم تطوير تلك الأجهزة وعاد الإقبال عليها خصوصاً خلال فترة الحجر ومنع الخروج والاختلاط أثناء الجائحة.

ما زالت السياحة البحرية، حتى يومنا هذا، في صدارة كل ما عداها من نشاط للسفر والترويح عن النفس. وبالإضافة إلى الريفييرا الفرنسية والشاطئ اللازوردي برزت في الميدان منتجعات اليونان وتركيا والمالديف والمغرب والدومنيكان والجزر الإسبانية ودبي وسواحل البحر الأحمر. ومع التحرر في اللباس راح لباس البحر يتقلص حجماً. هذا دون التطرق إلى شواطئ العراة في أوروبا.

ولما جاءت الجائحة واضطر الناس للبقاء في بيوتهم، صارت الرغبات تستعر للخروج إلى الهواء الطلق والفضاءات المفتوحة. وحال انتشار اللقاحات ورفع الحظر والسماح بعودة الحياة إلى طبيعتها، انطلق البشر مثل العطاشى إلى النور والبحر وضوء الشمس والنسمة الصافية. إن الشمس هي مثل الماء والهواء، روح الحياة، لكن التعامل معها يجب أن يكون بالعقل، لا بالتهور واتباع الموضة.